領域概要

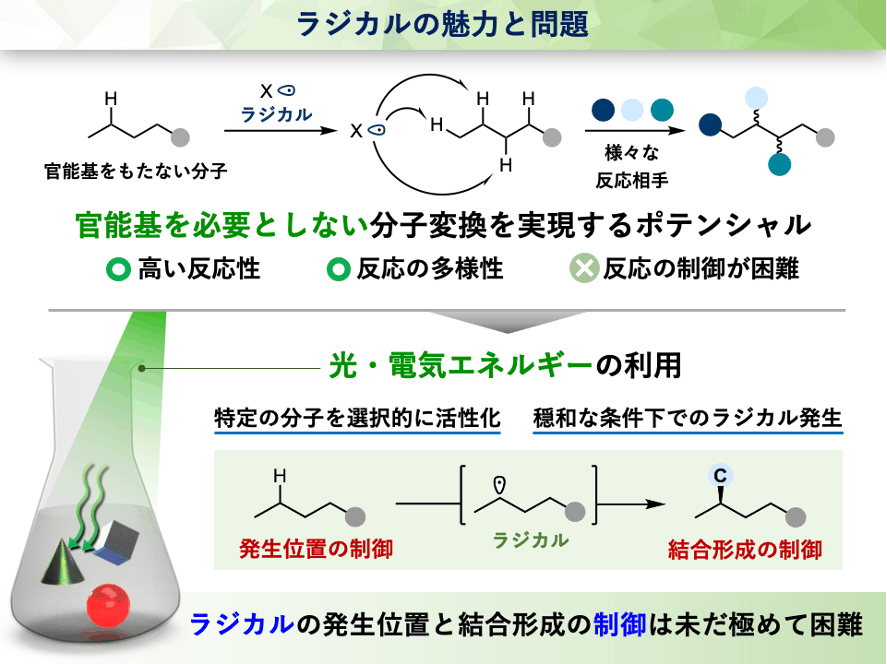

ラジカルは、古くから研究されてきた活性種ですが、その制御は容易ではありません。実際、熱エネルギーを利用した従来の有機合成化学では、ラジカルの高い反応性を扱いあぐねてきました。これに対して、可視光や電気エネルギーを利用して穏和な条件でラジカルを発生させる方法を有機合成化学に取り入れることで、反応制御の新たな可能性が拓かれつつあります。この新しい研究の流れを、炭素資源変換を革新する確かな学術基盤の構築につなげるため、本領域研究では化学から物理学にまたがる広範な分野の融合研究を推進します。光や電気によるエネルギーを理想的な効率でラジカルの発生に利用するためには、物理化学の先端的な知見と技術が欠かせません。また、触媒の励起状態やラジカルの本質的な特性に迫り反応機構を理解することは、分子変換反応の効率や選択性を向上させる上で極めて重要になります。この観点から、光・電気化学、理論計算科学、励起分子化学、先端計測科学と、触媒創製と反応開発を担う有機合成化学、無機・錯体化学、固体・表面化学、高分子化学、天然物化学の密な連携を図ります。

ラジカル反応を促進・制御する触媒を設計するための特に重要な戦略は、有機合成化学と無機・錯体化学および固体・表面化学との融合です。元来、金属錯体や固体触媒の光触媒としての機能が知られており、光エネルギーを利用した酸素、窒素、二酸化炭素などの小分子の活性化に関する活発な研究がなされてきました。しかし、無機・錯体化学分野では、これらの光触媒が、より複雑な構造をもつ有機分子の変換に積極的に応用されることはありませんでした。一方で有機合成化学分野では、光や電気エネルギーを活かした反応開発が急速に進展してきていますが、望ましい触媒機能を創出するための構造と機能の関係の理解や、それに基づいた実際の開発研究が進んでいません。本領域研究では、これらの別々に発展してきた分野間の乖離を埋めることで大きな変革を起こします。

本領域では、触媒創製に主軸を置くA01「グリーン無機錯体・固体触媒」およびA02「グリーン有機分子・金属触媒」と、反応開発に焦点を当てるA03「グリーン炭素資源変換」の三班体制を組織し、相互の有機的連携に基づいて研究を推進します。

A01 グリーン無機錯体・固体触媒

無機錯体触媒及び固体触媒の設計により、安定な分子からラジカルを発生させるために必要な活性を生み出します。さらに、活性種の同定とA02班との連携により、有機分子の狙った位置にラジカルを発生させ、選択的な変換反応を促進する機能を備えた触媒の創製にも取り組み、ラジカルの発生制御を包括的に行います。

A02 グリーン有機分子・金属触媒

ラジカルが結合をつくる位置や方向などの選択性を正確に規定するため、有機分子触媒や金属触媒を目的に応じて設計し、ラジカルの反応制御を触媒の力で実現します。具体的には、理論計算を駆使した励起状態のデザインとA01班との連携を通じ、原料とする分子の構造に依存せず、特定の炭素あるいはヘテロ原子上でのラジカルの発生と結合形成を可能にする触媒を創製します。

A03 グリーン炭素資源変換

光や電気エネルギーを利用したラジカル反応の特徴を活かし、従来は困難とされた分子変換、重合反応を開発します。さらに、A01班およびA02班との連携から生み出される触媒システムをツールとした合成プロセスの拡充と反応機構の解析に基づいて、豊富な炭素資源を原料とする付加価値の高い有機分子の無駄のない迅速な合成を実現します。

研究組織

総括班(実施グループ)